Argentinien-Krise 1998–2002

Argentinien-Krise 1998–2002 – Vom Boom in den Staatsbankrott

Zwischen 1998 und 2002 erlebte Argentinien eine der schwersten Wirtschaftskrisen seiner modernen Geschichte. Binnen weniger Jahre kollabierte ein scheinbar stabiles System, Millionen Menschen verarmten, das Land erklärte die größte Staatspleite aller Zeiten und politische Institutionen verloren dramatisch an Vertrauen. Was als Erfolgsgeschichte der Reformen der 1990er-Jahre begann, endete im Chaos und prägt das Land bis heute.

Hintergrund: Der „Wirtschaftswunder“-Mythos der 1990er

In den frühen 1990er-Jahren galt Argentinien als Vorzeigemodell für Stabilitätspolitik in Lateinamerika.

- Präsident Carlos Menem führte mit Wirtschaftsminister Domingo Cavallo das Convertibility-System ein: Der argentinische Peso wurde fest im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gebunden.

- Ziel war es, die Hyperinflation der 1980er-Jahre zu besiegen. Und zunächst gelang das: Inflation verschwand, Kapital floss ins Land, Privatisierungen und Liberalisierungen zogen internationale Investoren an.

- Zwischen 1991 und 1997 wuchs die Wirtschaft stark, die Mittelschicht prosperierte.

Doch unter der glänzenden Oberfläche wuchsen bereits Spannungen:

- Die feste Dollarbindung machte Exporte teuer und die Industrie weniger wettbewerbsfähig.

- Die Regierung verschuldete sich massiv in Dollar, um das künstlich starke Wechselkursniveau aufrechtzuerhalten.

- Strukturelle Probleme wie schwache Steuereinnahmen, Korruption und ein ineffizienter Staatsapparat blieben ungelöst.

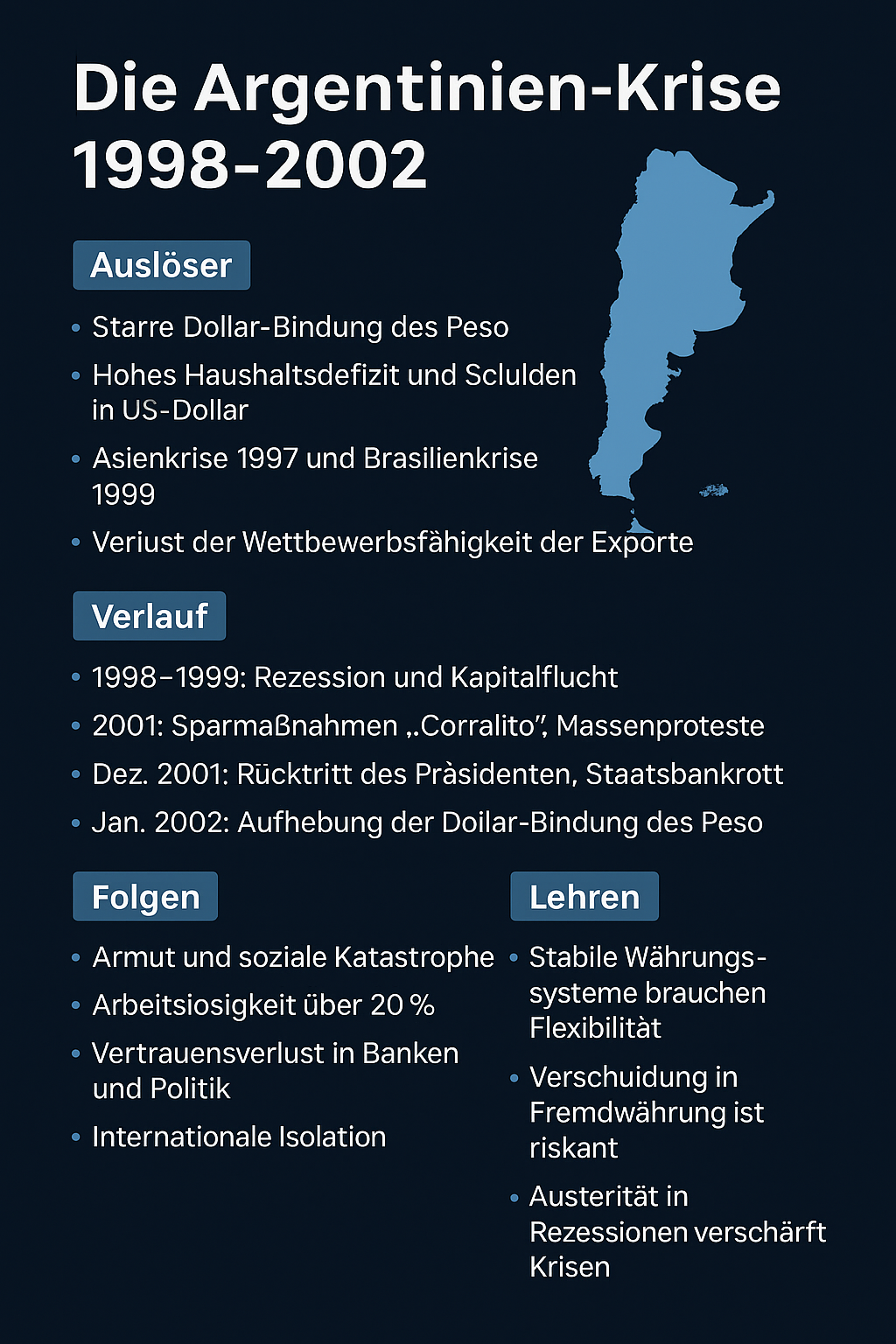

Auslöser der Krise

Ab 1998 geriet das Modell ins Wanken:

- Asienkrise 1997 und Russlandkrise 1998 führten zu Kapitalabflüssen aus Schwellenländern.

- Brasilien, wichtigster Handelspartner, wertete 1999 seine Währung Real stark ab – argentinische Exporte verloren noch mehr Wettbewerbsfähigkeit.

- Das starre Währungssystem hinderte Argentinien, flexibel zu reagieren: Keine Abwertung, keine eigenständige Geldpolitik.

- Die Staatsverschuldung stieg rasant. Ende der 1990er war das Vertrauen internationaler Investoren erschöpft, die Risikoprämien kletterten.

Verlauf der Krise 1998–2002

- 1998–1999: Wirtschaft schrumpft, Rezession beginnt. Arbeitslosigkeit steigt zweistellig, Kapital verlässt das Land.

- 2000: Präsident Fernando de la Rúa übernimmt, setzt auf Austerität und Steuererhöhungen, um die Gläubiger zu beruhigen. Das verschärft die Rezession.

- 2001:

- „Corralito“: Um den Bank-Run zu stoppen, werden Bankabhebungen drastisch begrenzt. Millionen Bürger kommen nicht mehr an ihre Ersparnisse.

- Politische Krise: Massenproteste, Plünderungen, Rücktritt von Präsident de la Rúa im Dezember 2001.

- Chaos: Innerhalb von 14 Tagen regieren fünf verschiedene Präsidenten.

- Dezember 2001: Argentinien erklärt den Zahlungsausfall über rund 100 Milliarden US-Dollar – damals die größte Staatspleite der Welt.

- Januar 2002: Peso-Dollar-Bindung wird aufgehoben. Der Peso stürzt ab, Inflation explodiert, Ersparnisse werden entwertet.

Folgen für Bevölkerung und Wirtschaft

- Armut und soziale Katastrophe: Binnen Monaten stürzten Millionen Menschen in Armut. 2002 lebte mehr als die Hälfte der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze.

- Arbeitslosigkeit: Zeitweise über 20 %.

- Bankensystem: Vertrauensverlust, Kapitalflucht, viele Banken in Schieflage.

- Gesellschaftliche Instabilität: Straßenschlachten, Zusammenbruch politischer Glaubwürdigkeit, Rückkehr von Tauschhandel in ärmeren Regionen.

- Internationale Isolation: Argentinien verlor Zugang zu Kapitalmärkten. Investoren mieden das Land.

Geopolitische Dimension

Die Krise zeigte auch geopolitische Grenzen:

- Der IWF unterstützte Argentinien mit Hilfspaketen, verlangte jedoch harte Sparmaßnahmen. Diese verschärften die Rezession und trugen zur politischen Radikalisierung bei.

- Argentinien wurde zum Negativbeispiel für den Washington Consensus: Strikte Liberalisierung, harte Sparprogramme und Dollarbindung galten plötzlich nicht mehr als Erfolgsmodell, sondern als Falle.

- Die Krise erschütterte das Vertrauen in internationale Institutionen und führte in Lateinamerika zu einem politischen Linksruck (u. a. Hugo Chávez, Lula da Silva).

Lehren aus der Krise

- Stabile Währungssysteme brauchen Flexibilität: Eine starre Dollarbindung ohne produktive Basis ist langfristig nicht haltbar.

- Verschuldung in Fremdwährung ist riskant: Wer sich in Dollar verschuldet, ohne in Dollar zu verdienen, gerät bei Krisen schnell in die Falle.

- Austerität in Rezessionen verstärkt Krisen: Strikte Sparpolitik zur Unzeit zerstört Wachstum und Vertrauen.

- Soziale Stabilität ist entscheidend: Wenn Millionen ihre Ersparnisse verlieren, bricht auch das politische System.

- Diversifizierung der Wirtschaft: Argentinien hing zu stark von Rohstoffen und Kapitalzuflüssen ab. Ohne eigene Innovationskraft blieb das Wachstum fragil.

Die Krise von 1998–2002 war mehr als nur ein ökonomischer Zusammenbruch – sie war eine gesamtgesellschaftliche Katastrophe, die Argentinien nachhaltig geprägt hat. Millionen Menschen verloren ihr Vermögen, die Mittelschicht wurde ausgelöscht, und das Vertrauen in Institutionen erlitt schweren Schaden.

Für die Weltwirtschaft war die Argentinien-Krise ein Warnsignal, dass auch Länder mit scheinbar stabilen Reformprogrammen binnen kürzester Zeit kollabieren können, wenn die Balance zwischen Währung, Schulden und Sozialverträglichkeit verloren geht.