Staatsquote in Deutschland

Entwicklung der Staatsquote in Deutschland seit 1990

Die Staatsquote bezeichnet das Verhältnis aller Staatsausgaben zum Bruttoinlandsprodukt (BIP).

Sie bildet somit ab, wie groß der Anteil der öffentlichen Hand an der gesamten Wirtschaftsleistung ist.

In diesem Bericht werden verschiedene Komponenten der Staatsquote betrachtet und ihre Entwicklung seit 1990 analysiert:

die Gesamtausgabenquote (alle Staatsausgaben in % des BIP), die Sozialquote (Sozialausgaben in % des BIP) sowie die Investitionsquote des Staates (staatliche Bruttoinvestitionen in % des BIP).

Anschließend wird die Staatsquote Deutschlands im internationalen Vergleich (Deutschland, Frankreich, Schweden, USA, Japan) für ausgewählte Jahre gegenübergestellt.

(Hinweis: Bis 1990 beziehen sich deutsche Quotenangaben z.T. nur auf die alten Bundesländer; ab 1991 sind gesamtdeutsche Werte ausgewiesen.)

Gesamtausgabenquote des Staates (Staatsquote)

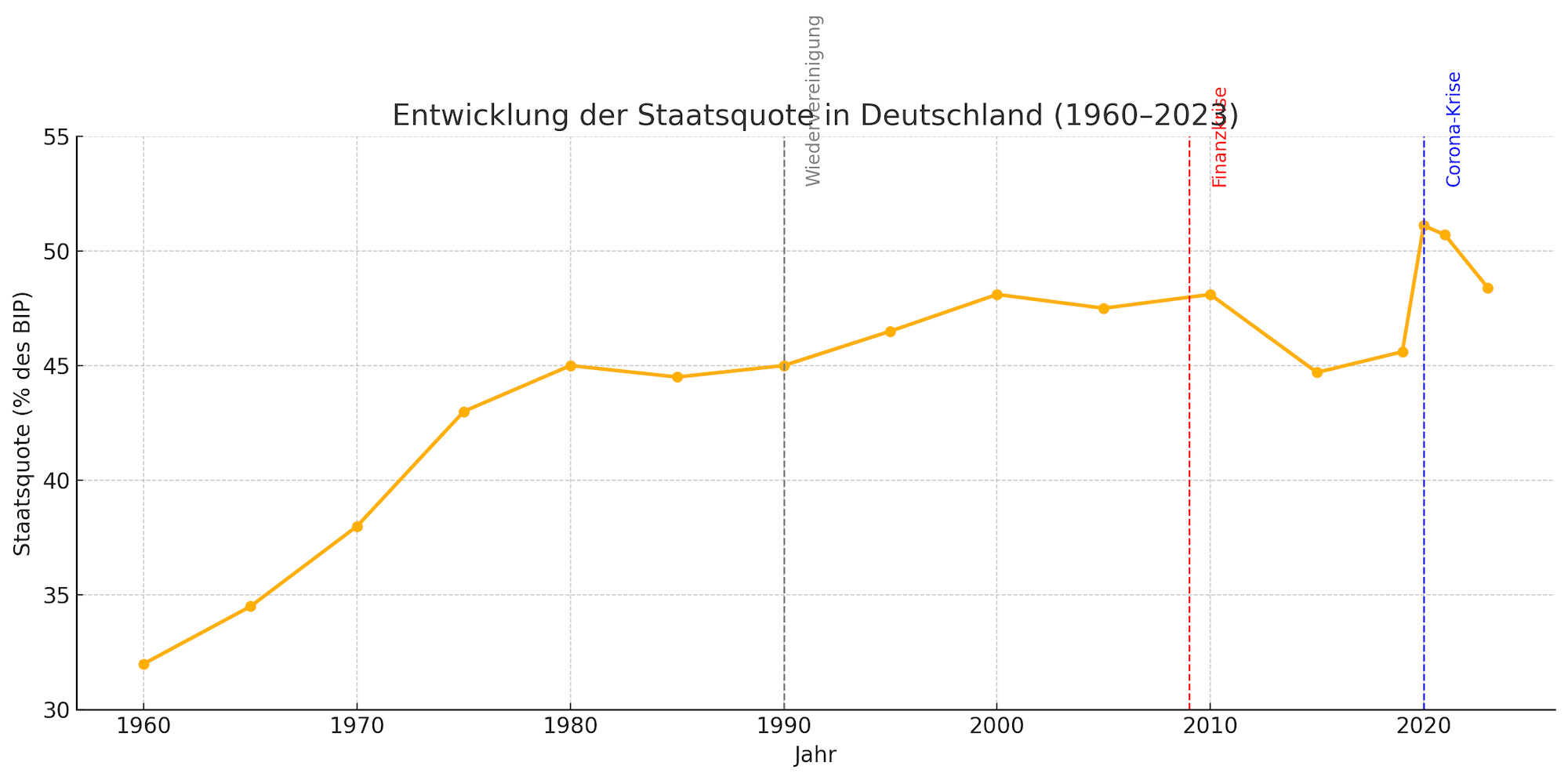

Die Gesamtausgabenquote – im engeren Sinne oft einfach „Staatsquote“ genannt – umfasst alle Ausgaben der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Gemeinden) und der Sozialversicherungen im Verhältnis zum BIP. In Deutschland ist diese Kennziffer seit 1990 relativ stabil geblieben, allerdings mit deutlichen Ausschlägen in Krisenzeiten.

Zu Beginn der 1990er Jahre lag die Staatsquote (gesamtdeutsch) bei knapp 47 % (1991: 46,5 % des BIP). Durch die Wiedervereinigung und hohe Ausgaben z.B. für die ostdeutsche Infrastruktur stieg sie Mitte der 1990er auf fast 50 % (1996: 49,4 %).

In den folgenden Jahren sank die Quote wieder und pendelte sich ab den 2000er Jahren im Bereich von 43 bis 46 % ein. So lag sie vor der Finanzkrise 2008/09 bei rund 44–45 % und erreichte während der Krise einen vorübergehenden Anstieg auf 48,2 % (2009).

In den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs 2011 bis 2019 war die Staatsquote dann leicht rückläufig bzw. stabil und bewegte sich um 44 bis 45 % des BIP.

Mit der Corona-Pandemie ab 2020 kam es erneut zu einem deutlichen Ausschlag nach oben:

Die Staatsquote überschritt 2020 mit 51,1 % erstmals die 50-Prozent-Marke. Dieser historische Höchststand reflektiert die massiven staatlichen Stützungsmaßnahmen und den BIP-Rückgang infolge der Pandemie.

Im Jahr 2021 wurden sogar 50,7 % des BIP als Staatsausgaben verzeichnet. Mit Auslaufen der akuten Krisenmaßnahmen sank die Quote jedoch wieder und lag 2023 bei etwa 48,4 %. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung in ausgewählten Jahren:

| Jahr | Staatsquote (Staatsausgaben in % des BIP) |

|---|---|

| 1991 | 46,5 % (erste gesamtdeutsche Berechnung) |

| 1995 | 48,8 % (ohne Einmaleffekte; mit Sonderfaktoren 55,2 %) |

| 2000 | 48,1 % |

| 2010 | 48,1 % |

| 2019 | 45,6 % |

| 2020 | 51,1 % |

| 2023 | 48,4 % |

Quelle: Bundesministerium der Finanzen (BMF); Angaben ab 1991 gesamtdeutsch. 1995 enthielt einmalige Ausgaben z.B. für die Treuhandanstalt, wodurch die Quote vorübergehend auf über 55 % stieg.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die deutsche Staatsquote trotz Wachstum und zwischenzeitlicher Konsolidierung der öffentlichen Haushalte langfristig etwa zwischen 43 % und 50 % schwankt. Höhere Ausschläge nach oben traten vor allem in Rezessions- und Krisenjahren auf (vgl. 2009/10 und 2020/21). Ein niedrigerer Wert wurde zuletzt 2007 mit rund 43,5 % verzeichnet, als Wirtschaftswachstum und Sparpolitik die Ausgabenquote drückten.

Die langfristige Tendenz zeigt aber – auch bedingt durch wachsende Sozialausgaben – eher einen leichten Anstieg gegenüber 1990. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit im mittleren Feld; Länder wie Frankreich oder Finnland weisen deutlich höhere Quoten auf, während z.B. die USA traditionell eine niedrigere Staatsquote haben (siehe unten).

Sozialquote (Sozialausgaben in % des BIP)

Die Sozialquote gibt an, wie hoch die Summe aller Sozialleistungen im Verhältnis zum BIP ist. Sie umfasst Sozialausgaben für Rente, Gesundheit, Pflege, Arbeitslosigkeit, Familienleistungen usw., die im sogenannten Sozialbudget der Bundesregierung erfasst sind. Diese Kennzahl ist etwas enger gefasst als die Staatsquote, da nicht alle Staatsausgaben Sozialleistungen darstellen – allerdings machen Sozialausgaben den größten Einzelposten der öffentlichen Ausgaben aus (2023 flossen von 1.952 Mrd. € Staatsausgaben rund 818 Mrd. € in den Bereich Sozialversicherung).

Entwicklung seit 1990: Die Sozialleistungsquote lag in den frühen 1990er Jahren (gesamtdeutsch) bei etwa 25 % des BIP. Nach 1991 (24,9 %) stieg sie kontinuierlich an und erreichte um die Jahrtausendwende Werte um 28–29 %. Ihren bis dahin höchsten Stand hatte sie kurz nach der Wiedervereinigung: Mitte der 1990er betrug die Sozialquote etwa 27–28 % und überschritt im Jahr 2003 erstmals die 29 %-Marke. Anschließend kam es zu einer leichten Entlastung: Bis 2007 sank die Quote wieder auf rund 27 % (bedingt durch Wirtschaftsaufschwung, Arbeitsmarktreformen und gedämpfte Ausgabensteigerungen).

Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 machte sich jedoch ein markanter Sprung bemerkbar:

Durch konjunkturbedingt höhere Sozialausgaben (z.B. Kurzarbeitergeld) und gleichzeitigen BIP-Rückgang stieg die Sozialquote 2009 auf 30,8 % und blieb 2010 bei 30,0 % des BIP.

In den Folgejahren normalisierte sich die Lage zunächst – die Quote ging bis 2012/13 wieder leicht zurück (knapp 29 %).

Danach waren die Sozialausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftskraft wieder auf Wachstumskurs: Von 2014 bis 2019 stieg die Quote langsam von etwa 29 % auf 30,0 % im Jahr 2019.

Die Corona-Pandemie 2020 löste erneut einen sprunghaften Anstieg aus. Historisch einmalig überschritt die Sozialquote im Jahr 2020 die 30 %-Marke deutlich und erreichte 32,8 % – ein neuer Höchststand, der allerdings auf Sondereffekte zurückzuführen war (starker BIP-Rückgang und expansive Sozialpolitik zur Krisendämpfung). In den Jahren 2021–2023 sank die Quote wieder leicht ab, parallel zur wirtschaftlichen Erholung und dem Auslaufen von Krisenmaßnahmen. 2023 lag die Sozialquote in Deutschland bei rund 30,3 % des BIP, ungefähr auf dem Niveau von 2019. Damit fließt aktuell knapp ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung in soziale Sicherungssysteme und -leistungen.

Entwicklung der Sozialleistungsquote in Deutschland seit 1991 (Sozialausgaben in % des BIP). Deutlich sichtbar sind der Anstieg in den 1990er Jahren, die Ausschläge während der Finanzkrise 2009 und der Corona-Krise 2020 sowie die langfristig wachsende Tendenz. Quellen: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Sozialbudget).

Die Sozialquote folgt langfristig dem Ausbau des Sozialstaats: Zwischen 1960 und 1990 hat sie sich in Westdeutschland von ca. 18 % auf 24 % erhöht. Seit 1990 ist – trotz zwischenzeitlicher Reformen und Einsparungen – ein weiterer Trendanstieg zu verzeichnen, der durch Krisenperioden verstärkt wurde. International gehört Deutschland damit zu den Ländern mit höheren Sozialausgabenquoten. Ein großer Teil der Sozialleistungen hierzulande wird über öffentliche Hände abgewickelt, was auch die vergleichsweise höhere Staatsquote mit erklärt. Allerdings ist zu beachten, dass einige Sozialsysteme (etwa Betriebsrenten, private Krankenversicherungen) in anderen Ländern privat organisiert sind, was die direkte Vergleichbarkeit der Sozialquoten einschränkt. Insgesamt zeigt die deutsche Sozialquote jedoch eine klare Aufwärtstendenz – von rund einem Viertel des BIP in den 90ern auf etwa ein Drittel heute.

Investitionsquote des Staates

Die Investitionsquote des Staates misst die öffentlichen Bruttoanlageinvestitionen – also Ausgaben für Infrastruktur, öffentliche Bauten, Ausrüstungsgüter, Forschung etc. – in Prozent des BIP. Dieser Indikator zeigt, in welchem Umfang der Staat in die Zukunftsvorsorge (z.B. Verkehrswege, Schulen, Digitalisierung, Klimaschutz) investiert und ist für die langfristige Wachstumsperspektive wichtig. Im Gegensatz zu den Sozialausgaben ist der Anteil der Investitionen an den Staatsausgaben relativ klein: Öffentliche Investitionen machen nur rund 12 % der gesamtwirtschaftlichen Investitionssumme in Deutschland aus, was zuletzt etwa 2–3 % des BIP entsprach.

Entwicklung seit 1990: Anfang der 1990er Jahre, im Zuge der Wiedervereinigung, erreichte die staatliche Investitionsquote sehr hohe Werte. 1992 betrug sie etwa 3,4 % des BIP, bedingt durch massive Infrastrukturinvestitionen insbesondere auf kommunaler Ebene.

In den Folgejahren zeigte sich jedoch ein deutlicher Rückgang: Bis zum Jahr 2004 sank die Investitionsquote auf nur noch 2,2 %.

Dieser Rückgang spiegelt wider, dass nach dem „Aufbau Ost“-Boom die öffentlichen Investitionen relativ zur Wirtschaftsleistung stark gedrosselt wurden.

Besonders die Kommunen reduzierten ihre Bautätigkeit erheblich, sodass deren Investitionsniveau ab Anfang der 2000er auf halbem Vorkrisen-Niveau verharrte. Im Jahr 2005 wurde mit rund 1,9 % des BIP ein historischer Tiefpunkt erreicht. Deutschland investierte zu dieser Zeit im internationalen Vergleich sehr wenig – ein Umstand, der häufig als Investitionsschwäche oder Investitionsstau kritisiert wurde.

Nach 2005 ist eine Trendwende erkennbar. Die öffentlichen Investitionen zogen zunächst leicht an, befördert durch Konjunkturpakete in der Finanzkrise (2009–2011) und später durch höhere Ausgaben der Kommunen ab Mitte der 2010er Jahre. Ab 2015 setzte ein dynamischer Aufholprozess ein, u.a. durch verbesserte Einnahmenlage und Förderprogramme von Bund und Ländern. Die kommunale Investitionsquote stieg wieder an, insbesondere für den Ausbau und Erhalt von Straßen, Brücken, Schulen und Kitas. Bis 2020 kehrte die staatliche Investitionsquote auf ein Niveau von ca. 2,5–2,7 % des BIP zurück – den höchsten Wert seit Mitte der 1990er Jahre. Während der Corona-Krise 2020 blieb das Investitionsvolumen des Staates trotz allgemeiner Wirtschaftskrise überraschend hoch (u.a. dank unterstützender Zahlungen von Bund/Ländern an die Kommunen). In den Jahren 2021–2023 flachte die Entwicklung etwas ab; dennoch liegt die Investitionsquote weiterhin deutlich über dem Tief der 2000er Jahre.

Entwicklung der öffentlichen Investitionsquote in Deutschland seit 1990 (Anteil der staatlichen Investitionen am BIP). Die blaue Linie zeigt die gesamten staatlichen Investitionen, die graue Linie davon den Anteil der Kommunen. Gut zu erkennen ist der Rückgang von über 3 % Anfang der 90er auf unter 2 % um 2005 sowie der erneute Anstieg auf rund 2,5–2,7 % zuletzt. (Quelle der Daten: Destatis VGR, Grafik: KfW Research)

Fazit: Die staatliche Investitionsquote Deutschlands ist über die letzten Jahrzehnte deutlich gefallen und erst jüngst wieder gestiegen. Wurden Anfang der 90er noch über 3 % des BIP investiert, waren es um 2005 weniger als 2 %. Seither bemüht sich der Staat, die Investitionslücke zu schließen. Trotz gewisser Aufholprozesse verbleibt Deutschland im internationalen Vergleich hier im Mittelfeld und sieht sich weiterhin mit hohem Nachholbedarf bei der öffentlichen Infrastruktur konfrontiert. Aktuell (Stand 2023) liegt die staatliche Investitionsquote knapp unter 3 % des BIP – der höchste Wert seit etwa 25 Jahren, aber immer noch geringer als in vielen anderen Industrieländern.

Internationaler Vergleich der Staatsquote (DE, FR, SE, USA, JP)

Abschließend lohnt ein Blick auf die Staatsquote im internationalen Vergleich. In nachfolgender Tabelle sind die Staatsausgabenquoten (Gesamtausgaben des Staates in % des BIP) für Deutschland, Frankreich, Schweden, die USA und Japan zu ausgewählten Zeitpunkten dargestellt. Diese Länder decken unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche Modelle ab – von skandinavisch (Schweden) über kontinentaleuropäisch (Deutschland, Frankreich) bis liberal-marktwirtschaftlich (USA, Japan) – und zeigen entsprechend verschiedene Niveaus der Staatsquote.

| Staatsquote (% des BIP) | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 |

|---|---|---|---|---|---|

| Deutschland | 43,6 % | 44,7 % | 48,1 % | 50,5 % | 48,6 % |

| Frankreich | 49,6 % | 51,1 % | 57,7 % | 61,7 % | 57,3 % |

| Schweden | 56,6 % | 53,6 % | 50,4 % | 52,1 % | 48,0 % |

| USA | 37,4 % | 33,9 % | 43,0 % | 47,1 % | 39,5 % |

| Japan | 31,2 % | 38,8 % | 39,3 % | 46,0 % | 42,7 % |

Quellen: OECD (Werte 1990 und 2000); EU-Kommission Frühjahrsprognose 2024 (Werte 2010, 2020, 2023).

Vergleichende Analyse: Man erkennt, dass Schweden traditionell eine sehr hohe Staatsquote hatte (1990 rund 57 %), die bis 2010 jedoch deutlich gesunken ist (auf ~50 %) – ein Resultat von Reformen und Haushaltskonsolidierungen. Frankreich weist durchgehend eine der höchsten Staatsquoten auf und liegt 2020 mit über 60 % an der Spitze der Vergleichsgruppe. Deutschland bewegt sich im Mittelfeld; 1990 und 2000 lag die deutsche Quote noch spürbar unter der französischen, rückte bis 2010/2020 aber näher an Frankreich heran. Japan und die USA hatten 1990 sehr niedrige Staatsquoten (Japan ~31 %, USA ~37 %), wobei Japan in den 1990ern einen starken Anstieg durchmachte (u.a. durch expansive Fiskalpolitik in der Deflationskrise). Im Jahr 2000 lag Japans Staatsquote bereits bei knapp 39 % und näherte sich den Werten westeuropäischer Länder an. Die USA hingegen verharrten um die Jahrtausendwende bei einer vergleichsweise niedrigen Quote von ~34 %. Erst in der Finanzkrise 2008/09 sowie nochmals 2020 stieg die US-Quote sprunghaft an (von ~36 % 2005 auf 43 % 2010 bzw. von ~39 % 2019 auf 47 % 2020). Diese Ausschläge in den USA sind vor allem konjunkturpolitisch begründet, da in Krisenzeiten massive staatliche Programme aufgelegt wurden, während sonst viele Aufgaben privat finanziert sind.

Im Jahr 2023 liegen Deutschland (~48 %) und Schweden (~48 %) nahezu gleichauf. Frankreich bleibt mit gut 57 % deutlich höher, was dessen umfangreicheren Wohlfahrtsstaat reflektiert. Die USA (knapp 40 %) und Japan (~43 %) haben die niedrigsten Staatsquoten in dieser Gruppe, trotz ihres Anstiegs gegenüber 1990. Generell zeigt der internationale Vergleich, dass höhere Staatsquoten oft in europäischen Wohlfahrtsstaaten auftreten, während z.B. die USA einen größeren Teil von Sozialleistungen und Infrastruktur privat bzw. marktfinanziert organisieren. Allerdings sind direkte Vergleiche mit Vorsicht zu interpretieren – Unterschiede in Aufgabenzuordnung und Statistik (etwa Ausgliederung von Staatsbetrieben) beeinflussen die Quote erheblich. Nichtsdestotrotz unterstreicht der Vergleich, dass Deutschland zwar keinen „kleinen Staat“ hat, aber auch nicht an der europäischen Spitze der Staatsausgaben steht – insbesondere die skandinavischen Länder und Frankreich weisen noch höhere Quoten auf.

Zusammenfassend ist die Staatsquote Deutschlands seit 1990 moderat gestiegen und wird stark von wirtschaftlichen Krisenereignissen geprägt. Die Sozialquote als größter Ausgabenblock hat kontinuierlich zugenommen, was den demographischen Wandel und den Ausbau des Sozialstaats widerspiegelt. Demgegenüber war die staatliche Investitionsquote lange rückläufig und erreicht erst seit kurzem wieder Niveaus früherer Jahrzehnte – hier besteht weiterhin Handlungsbedarf, um Infrastrukturdefizite zu beheben. Im internationalen Kontext liegt Deutschland bei der Staatsquote im oberen Mittelfeld: höher als die liberalen Volkswirtschaften (USA, Japan), aber niedriger als klassisch interventionistische Staaten wie Frankreich oder Schweden. Diese Kennzahlen verdeutlichen die finanzpolitischen Prioritäten und Herausforderungen: während eine hohe Sozialquote Ausdruck eines entwickelten Sozialstaats ist, kann eine niedrige Investitionsquote zukünftiges Wachstum beeinträchtigen. Die Kunst der Finanzpolitik besteht darin, eine Balance zu finden, die sowohl soziale Sicherheit gewährleistet als auch ausreichend Zukunftsinvestitionen ermöglicht – und dabei die Staatsquote auf einem tragfähigen Niveau hält.

Literatur und Datenquellen: Bundesministerium der Finanzen (Monatsberichte); Statistisches Bundesamt (VGR); Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Sozialbudget 2023); OECD, EU-Kommission (internationale Daten); Bundeszentrale für politische Bildung; KfW Research; DIW Wochenbericht. (Alle Angaben nach bestem Wissensstand; Stand: 2025)